更新日:2025.09.23

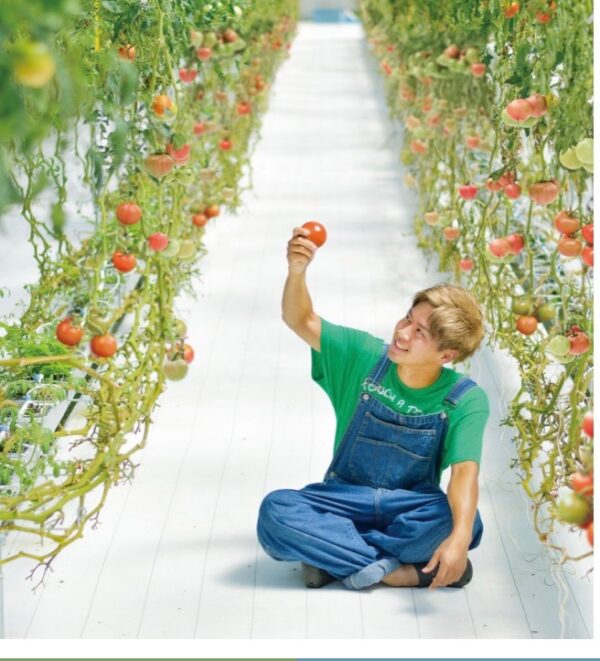

たわらファーム 川村雄祐さん SNSの総登録者数30万人以上。若手ならではの視点で農業を発信中【前編】祖父のもとで野菜づくりをスタートし、現在は地元の仲間たちと楽しみながら大規模農業を目指す日々

「Evangelist」第6回目のゲストは「たわらファームの川村雄祐」さんです。

幼い頃から野菜づくりに携わり、23歳でトマト農家として独立。

若手農家としてトマトやいちごなどの野菜をメインに大規模農業を目指しながら、YouTubeチャンネル「たわらファーム―農園ものがたり―」より、いろいろな野菜の育て方を若手農家ならではの視点で、農業の魅力を伝え続けています。

たわらファーム 川村雄祐さんとは?

きゅうり農家だった祖父母のもとで、幼い頃から野菜づくりを手伝いながら育った川村さん。高校卒業後は大学へ進学。

卒業後、一般企業への就職も考えたものの、いずれは祖父の跡を継いで農業をやると決めていたこと、独立というスタイルに憧れもあり、自分の道を切り拓きたいと考えて、農業の道へ。

「祖父がまだ現役で農業をしている中で、あと何年一緒に農業ができるだろうかという思いが、ずっとありました。

せっかく身近に教えてくれる人がいるのに、それを教わる前に引退されてしまったらもったいないなと。いずれは農業をやる!と決めていたので、それなら早く農業を始めよう!決心したんです」。

そこから、祖父のもとで修業をスタートさせ、トマト農家として独立。現在では、いちごハウスの建設など事業を拡大し、創業当初2人だったスタッフも11人にまで増えるなど、着実に歩みを進めています。

物心がつかない頃から農業に触れて

物心がつかない頃から農業には自然と触れていて、畑は「遊びに行く場所」みたいな感覚もありました。

「これ取っていいよ」と言われて収穫に行ったり、仕事というよりは、祖父母のお手伝いをするという感じでした。

祖父母がきゅうり農家だったので、ビニールハウスをのぞいたりすることもありましたが、自分の手で育てた野菜は、小学校で栽培したミニトマトです。

トマトとイチゴは、好きということもあって、今はこれらの野菜をメインで育てています。どちらも奥が深くて、やりがいがあります。

ナスやピーマン、きゅうりなどは、どちらかというと「味」よりも「安さ」や「量」を求められる野菜ですが、トマトやイチゴは味を重視される作物。

だからこそ、味の追求に意味があるし、栽培していて面白いんです。

謎が多くて、なかなか答えが出ないようなところもまた魅力で、そこが好きなんだと思います。

ほしい情報がうまく得られなかったことがきっかけでYouTubeをスタート!

登録者25万人を超えるYouTubeチャンネル『たわらファーム―農園ものがたり―』を運営する川村雄祐さん。そのきっかけは?

YouTubeはもともと気になっていた分野でした。

トマト栽培を始めた当初、分からないことがあるとYahoo!やGoogleで検索する日々。

ほしい情報はなかなか出てこず、他の農家さんがどんなふうに育てているかも、実際にはあまり分かりませんでした。

一度YouTubeでも検索してみたんですが、やっぱり知りたい情報は出てこなくて。でも、ふと見た動画で、自分にとって“当たり前”のことが100万回以上再生されていたんです

───ちょうどその頃は、コロナの始まりで、家庭菜園を始める人がすごく増えている時期でした。

それをみて、自分でもある程度の再生回数がとれるんじゃないかと思い、その翌年からYouTubeを始めました。

最初の頃は、それほど再生回数は伸びませんでしたが、続けていくうちに再生回数が伸びるきっかけがあったんです。

再生回数が大きく伸びたのは、トマトの脇芽取りなど剪定に関する動画を配信した時。

グンと動画が伸びていって。「みんな、もっとトマトの育て方について知りたいんだな」と感じました。

それをきっかけにプラスアルファの情報を発信するなどしていくと、再生回数もある程度安定してきました。

その時にやっぱり「発信力」というのは、強ければ強いほど、会社としても農家としても成長につながるんだなと実感しました。

だからこそ、ずっと発信を続けてきたという面があります。

当初はトマトに関してだけ、配信するつもりでしたが、幼少期から野菜を育てたり、農業が常に身近な存在でした。

「他の野菜も一連の育て方の流れが分かっているし、やってみようかな」と思い、今は他の野菜についても動画をアップしています。

おすすめする肥料は?

家庭菜園の規模だと、『ハイポネックス原液』を使うことが多いですね。

僕はプランターで育てるのがいちばん好きなんです。トマトも、実はプランターで育てるのがいちばん美味しいと思っていて。

僕は固形肥料よりも液体肥料を使う派なので、プランター栽培だと自然とハイポネックスを使うことが多くなります。

液体肥料は、1週間に1回、さっと与えるようにしています。

固形肥料だと月に1回か2回で済むのですが、液肥は自分で調整しやすいのが魅力です。

たとえば、1週間に1回与えてみて、その週に植物が大きくなりすぎたら、翌週は与えない

──というふうに、コントロールがしやすいんです。そういった使い勝手の良さが、液肥の大きなメリットですね。

さっきも話したように、そういう“追求しがい”があるところも好きです。

固形肥料は一度入れてしまうとなかなか抜けにくいのですが、液体肥料なら育ち具合を見ながら微調整できます。

それに、味も肥料の種類や量で変わってくるので、その調整のしやすさが液肥の強みだと思います。

Evangelist 第6回目たわらファーム 川村 雄祐さん

SNSの総登録者数30万人以上。若手ならではの視点で農業を発信中【後編】

に続きます!